Dans le monde ultra spécialisé de l’informatique de pointe, les processeurs quantiques présentent un intérêt certain que de nombreuses équipes étudient à travers le monde. L’objectif est de trouver une solution performante et stable. Des percées ont lieu qui montrent que le quantique a certainement de beaux jours devant lui si l’on veut bien s’armer de patience. Quel en est son véritable potentiel ? Explications.

En août 2024, une équipe de chercheurs de l’Université de Californie Riverside annonçait avoir réussi à développer un nouveau matériau supraconducteur susceptible d’être utilisé à grande échelle dans les composantes des ordinateurs quantiques. L’élu n’est autre que du tellure trigonal, un matériau qui combiné à une fine couche d’or peut fonctionner comme supraconducteur. Selon le professeur agrégé de physique Pen Wei, chef de l’équipe de recherche : « Notre matériau pourrait être un candidat prometteur pour développer des composants informatiques quantiques plus évolutifs et plus fiables. » Une bonne nouvelle tant les promesses du quantique sont exceptionnelles.

En effet, l’informatique quantique vise à effectuer plusieurs calculs en même temps accélérant ainsi la résolution de problèmes très complexes. Pour bien comprendre l’intérêt du quantique en informatique, Landry Bretheau, professeur de physique quantique à l’École Polytechnique prend l’image du labyrinthe : « Un être humain ou un programme informatique va tester différents chemins. À chaque fois, il arrivera à une impasse, puis revendra sur ses pas. Il testera ainsi tous les chemins jusqu’à ce qu’il sorte du labyrinthe. Mais un système quantique peut être dans une superposition d’états, c’est-à-dire qu’il peut se trouver à plusieurs endroits en même temps. Il peut donc essayer d’explorer les différents chemins en parallèle et sortir du labyrinthe plus rapidement. »

Les applications possibles concernent des secteurs variés dont l’intelligence artificielle, la cryptographie, la santé ou encore la finance. Sans surprise, les États-Unis ont une longueur d’avance et la recherche universitaire outre-Atlantique ne cesse de progresser. Si les moyens alloués aux États-Unis se chiffrent en milliards de dollars, la France parvient encore à suivre peu ou prou le rythme grâce à des esprits brillants. La start-up française Quobly fait actuellement parler d’elle grâce à ses choix technologiques « out of the box », en utilisant le silicium, un matériau essentiel à l’industrie des semiconducteurs, pour rattraper le retard français dans la course à la mise au point d’un ordinateur quantique. Elle a pour cela noué un partenariat avec l’entreprise franco-italienne STMicroelectronics. « Nous avons les connexions nécessaires à l’industrie des semi-conducteurs, ce qui nous permet d’aller vite dans l’exécution, et de pouvoir capitaliser à terme sur les investissements déjà faits », explique Maud Vinet, physicienne et cofondatrice de la start-up. Sur sa lancée, Quobly a bénéficié de financement public – 21 millions d’euros – venant principalement de programmes d’investissements comme Proqcima, liés à l’industrie de la Défense. La volonté de soutien à cette filière est évidente, mais les résultats concrets ne sont pas encore à portée de main.

Une autre start-up française, Quandela, permet toutefois de concrétiser un peu plus les promesses du quantique. L’entreprise fondée en 2017 vient de lancer un nouvel ordinateur quantique, Bénélos, doté de 12 qubits (le double de la version précédente sortie il y a deux ans). Cet ordinateur disponible sur le cloud et accessible aux 1 200 clients de Quandela (des entreprises) est une étape importante vers une « industrialisation » dès 2027 à raison de quatre ordinateurs par an et une amélioration substantielle des capacités de calcul avec plusieurs centaines de qubits logiques à l’horizon 2030. Des promesses déjà tangibles, mais un potentiel encore à débrider et à rendre accessible.

Quantique, semiconducteurs : promesses futures contre besoins immédiats

Les liens entre le quantique et l’industrie des semi-conducteurs rappelés par Maud Vinet ne sont pas anodins dans la mesure où l’informatique quantique continuera de se reposer sur les semi-conducteurs. Loïc Henriet, Directeur général de Pasqal, explique que « nous utilisons le terme d’ordinateur quantique, mais il serait préférable de parler de processeur quantique, car l’intégralité d’un calcul ne peut pas être implémentée sur un ordinateur quantique, seulement une petite partie. Nous aurons toujours besoin d’un processeur classique pour orchestrer l’ensemble des tâches de calcul. »

Des processeurs classiques, mais non moins hautement performants qui jouent un rôle crucial dès aujourd’hui dans la manière dont se façonnent les économies au niveau mondial. La course aux semi-conducteurs mobilise de très nombreux acteurs avec les États-Unis et l’Asie en tête de file. L’Europe a également identifié l’importance de la production de ces semiconducteurs que l’on retrouve désormais partout, des voitures électriques aux smartphones en passant par l’IA et la Défense. L’indépendance technologique mais aussi stratégique européenne en dépend. « Nous ne voulons pas être une colonie numérique ! », a ainsi lancé Philippe Notton, fondateur et PDG de l’entreprise française SiPearl – qui a mis au point le tout premier microprocesseur de calcul intensif européen –, lors du Giverny du Numérique à Paris, le 14 mai dernier. Devant un parterre de décideurs politiques et entrepreneuriaux, ce cri du cœur n’est pas passé inaperçu.

Pour les professionnels du secteur comme lui, la souveraineté européenne – et française en particulier – doit passer par des choix forts. À commencer par donner la priorité aux semiconducteurs à forte valeur ajoutée dont ont besoin les secteurs stratégiques pour notre souveraineté plutôt que de céder au chant des sirènes du quantique. Tout est question d’échelle : il faut considérer très pragmatiquement le poids bien plus considérable des besoins urgents en semi-conducteurs alors que quantique, lui, ne devrait représenter, à terme, selon de multiples études, tout au plus qu’une vingtaine de pourcents du marché en dehors de certaines activités comme la cryptographie où elle revêt, là, une importance stratégique.

Des investissements à bien flécher

En France, les pouvoirs publics ont déjà mis en place un cadre pour flécher les financements vers les industries de pointe. À travers le plan France 2030 et à travers le Plan Deep Tech lancé par Bpifrance – le bras armé financier de l’État français – en 2019. « En six ans, le Plan Deeptech a profondément structuré l’écosystème français, affirme Paul-François Fournier, directeur exécutif en charge de l’Innovation de Bpifrance. Nous avons accéléré la création de startups, soutenu leur financement et renforcé les passerelles entre recherche et industrie. L’enjeu des prochaines années est clair : transformer cet élan en champions technologiques et industriels, en attirant plus de talents, de financements et en renforçant notre collaboration au niveau européen. » De son côté, l’Union européenne aussi a établi, en 2023, un règlement établissant un cadre de mesures pour « renforcer l’écosystème européen des semiconducteurs », connu aussi sous le nom de « Chips Act ». Aujourd’hui, l’Europe ne pèse que 10 % du marché mondial des semiconducteurs, elle espère atteindre 20 % en 2030.

Dans le petit monde de la deep tech, la question du financement public reste sur toutes les lèvres. Car de lui dépendra la capacité de l’industrie française et européenne à préserver sa souveraineté. « L’argent reste le nerf de la guerre et les financements sont trop rares dans la deep tech, regrette Philippe Notton, le dirigeant de SiPearl qui vient de lever 32 millions d’euros auprès d’investisseurs dont Bpifrance. « L’industrie des semiconducteurs fait peur aux investisseurs, car malgré son importance actuelle et à venir, les besoins conséquents en financements et le niveau de risque constituent de sérieux freins. Recourir à des financements extra-européens devient donc une étape incontournable. Les fonds de pension et fonds souverains sont intéressés par ce secteur. L’Europe doit donc se montrer plus active. » Surtout face à ses concurrents chinois, japonais ou américains, l’Europe doit pouvoir mobiliser des financements d’une manière plus précise et plus massive, principalement en faveur des entreprises européennes. Dans ce domaine, le Conseil européen de l’innovation (EIC) semble être l’organisme le plus compétent pour accompagner les start-ups européennes grâce à une vision, un suivi, et… un budget.

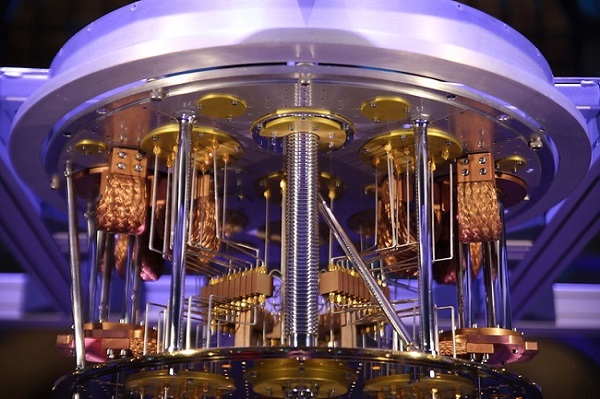

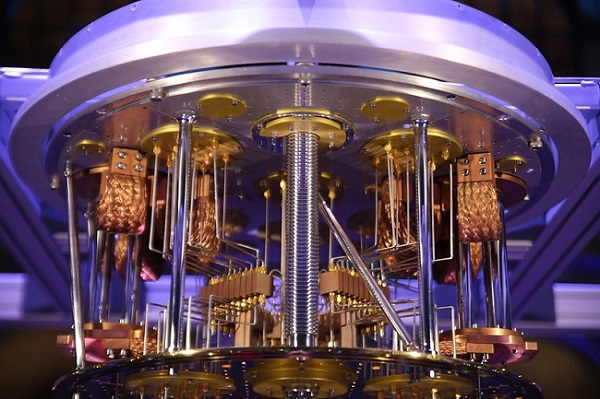

À court et moyen termes, les semi-conducteurs doivent donc être privilégiés avec des applications industrielles bien identifiées et hautement stratégiques, tout en aidant les entreprises travaillant sur les processeurs quantiques à monter en puissance pour ne pas perdre de temps face à ses principaux concurrents. Le chemin est encore long, tant « les circuits supraconducteurs, et d’autres architectures quantiques d’ailleurs, sont encore loin d’être commercialement réalisables pour l’informatique quantique » avance Liam Critchley, spécialiste en chimie et en nanotechnologie au Royaume-Uni. Le meilleur exemple reste le qubits supraconducteurs – comme ceux développés par Google et IBM – qui nécessitent des conditions d’exploitation extrêmes en laboratoire, avec des températures proches du zéro absolu, ce qui complique évidemment leur industrialisation.

Le chemin est étroit, la pente est raide, mais l’Europe, en misant sur les bonnes technologies et sans lâcher la proie pour l’ombre, est en mesure de sortir son épingle du jeu.

En août 2024, une équipe de chercheurs de l’Université de Californie Riverside annonçait avoir réussi à développer un nouveau matériau supraconducteur susceptible d’être utilisé à grande échelle dans les composantes des ordinateurs quantiques. L’élu n’est autre que du tellure trigonal, un matériau qui combiné à une fine couche d’or peut fonctionner comme supraconducteur. Selon le professeur agrégé de physique Pen Wei, chef de l’équipe de recherche : « Notre matériau pourrait être un candidat prometteur pour développer des composants informatiques quantiques plus évolutifs et plus fiables. » Une bonne nouvelle tant les promesses du quantique sont exceptionnelles.

En effet, l’informatique quantique vise à effectuer plusieurs calculs en même temps accélérant ainsi la résolution de problèmes très complexes. Pour bien comprendre l’intérêt du quantique en informatique, Landry Bretheau, professeur de physique quantique à l’École Polytechnique prend l’image du labyrinthe : « Un être humain ou un programme informatique va tester différents chemins. À chaque fois, il arrivera à une impasse, puis revendra sur ses pas. Il testera ainsi tous les chemins jusqu’à ce qu’il sorte du labyrinthe. Mais un système quantique peut être dans une superposition d’états, c’est-à-dire qu’il peut se trouver à plusieurs endroits en même temps. Il peut donc essayer d’explorer les différents chemins en parallèle et sortir du labyrinthe plus rapidement. »

Les applications possibles concernent des secteurs variés dont l’intelligence artificielle, la cryptographie, la santé ou encore la finance. Sans surprise, les États-Unis ont une longueur d’avance et la recherche universitaire outre-Atlantique ne cesse de progresser. Si les moyens alloués aux États-Unis se chiffrent en milliards de dollars, la France parvient encore à suivre peu ou prou le rythme grâce à des esprits brillants. La start-up française Quobly fait actuellement parler d’elle grâce à ses choix technologiques « out of the box », en utilisant le silicium, un matériau essentiel à l’industrie des semiconducteurs, pour rattraper le retard français dans la course à la mise au point d’un ordinateur quantique. Elle a pour cela noué un partenariat avec l’entreprise franco-italienne STMicroelectronics. « Nous avons les connexions nécessaires à l’industrie des semi-conducteurs, ce qui nous permet d’aller vite dans l’exécution, et de pouvoir capitaliser à terme sur les investissements déjà faits », explique Maud Vinet, physicienne et cofondatrice de la start-up. Sur sa lancée, Quobly a bénéficié de financement public – 21 millions d’euros – venant principalement de programmes d’investissements comme Proqcima, liés à l’industrie de la Défense. La volonté de soutien à cette filière est évidente, mais les résultats concrets ne sont pas encore à portée de main.

Une autre start-up française, Quandela, permet toutefois de concrétiser un peu plus les promesses du quantique. L’entreprise fondée en 2017 vient de lancer un nouvel ordinateur quantique, Bénélos, doté de 12 qubits (le double de la version précédente sortie il y a deux ans). Cet ordinateur disponible sur le cloud et accessible aux 1 200 clients de Quandela (des entreprises) est une étape importante vers une « industrialisation » dès 2027 à raison de quatre ordinateurs par an et une amélioration substantielle des capacités de calcul avec plusieurs centaines de qubits logiques à l’horizon 2030. Des promesses déjà tangibles, mais un potentiel encore à débrider et à rendre accessible.

Quantique, semiconducteurs : promesses futures contre besoins immédiats

Les liens entre le quantique et l’industrie des semi-conducteurs rappelés par Maud Vinet ne sont pas anodins dans la mesure où l’informatique quantique continuera de se reposer sur les semi-conducteurs. Loïc Henriet, Directeur général de Pasqal, explique que « nous utilisons le terme d’ordinateur quantique, mais il serait préférable de parler de processeur quantique, car l’intégralité d’un calcul ne peut pas être implémentée sur un ordinateur quantique, seulement une petite partie. Nous aurons toujours besoin d’un processeur classique pour orchestrer l’ensemble des tâches de calcul. »

Des processeurs classiques, mais non moins hautement performants qui jouent un rôle crucial dès aujourd’hui dans la manière dont se façonnent les économies au niveau mondial. La course aux semi-conducteurs mobilise de très nombreux acteurs avec les États-Unis et l’Asie en tête de file. L’Europe a également identifié l’importance de la production de ces semiconducteurs que l’on retrouve désormais partout, des voitures électriques aux smartphones en passant par l’IA et la Défense. L’indépendance technologique mais aussi stratégique européenne en dépend. « Nous ne voulons pas être une colonie numérique ! », a ainsi lancé Philippe Notton, fondateur et PDG de l’entreprise française SiPearl – qui a mis au point le tout premier microprocesseur de calcul intensif européen –, lors du Giverny du Numérique à Paris, le 14 mai dernier. Devant un parterre de décideurs politiques et entrepreneuriaux, ce cri du cœur n’est pas passé inaperçu.

Pour les professionnels du secteur comme lui, la souveraineté européenne – et française en particulier – doit passer par des choix forts. À commencer par donner la priorité aux semiconducteurs à forte valeur ajoutée dont ont besoin les secteurs stratégiques pour notre souveraineté plutôt que de céder au chant des sirènes du quantique. Tout est question d’échelle : il faut considérer très pragmatiquement le poids bien plus considérable des besoins urgents en semi-conducteurs alors que quantique, lui, ne devrait représenter, à terme, selon de multiples études, tout au plus qu’une vingtaine de pourcents du marché en dehors de certaines activités comme la cryptographie où elle revêt, là, une importance stratégique.

Des investissements à bien flécher

En France, les pouvoirs publics ont déjà mis en place un cadre pour flécher les financements vers les industries de pointe. À travers le plan France 2030 et à travers le Plan Deep Tech lancé par Bpifrance – le bras armé financier de l’État français – en 2019. « En six ans, le Plan Deeptech a profondément structuré l’écosystème français, affirme Paul-François Fournier, directeur exécutif en charge de l’Innovation de Bpifrance. Nous avons accéléré la création de startups, soutenu leur financement et renforcé les passerelles entre recherche et industrie. L’enjeu des prochaines années est clair : transformer cet élan en champions technologiques et industriels, en attirant plus de talents, de financements et en renforçant notre collaboration au niveau européen. » De son côté, l’Union européenne aussi a établi, en 2023, un règlement établissant un cadre de mesures pour « renforcer l’écosystème européen des semiconducteurs », connu aussi sous le nom de « Chips Act ». Aujourd’hui, l’Europe ne pèse que 10 % du marché mondial des semiconducteurs, elle espère atteindre 20 % en 2030.

Dans le petit monde de la deep tech, la question du financement public reste sur toutes les lèvres. Car de lui dépendra la capacité de l’industrie française et européenne à préserver sa souveraineté. « L’argent reste le nerf de la guerre et les financements sont trop rares dans la deep tech, regrette Philippe Notton, le dirigeant de SiPearl qui vient de lever 32 millions d’euros auprès d’investisseurs dont Bpifrance. « L’industrie des semiconducteurs fait peur aux investisseurs, car malgré son importance actuelle et à venir, les besoins conséquents en financements et le niveau de risque constituent de sérieux freins. Recourir à des financements extra-européens devient donc une étape incontournable. Les fonds de pension et fonds souverains sont intéressés par ce secteur. L’Europe doit donc se montrer plus active. » Surtout face à ses concurrents chinois, japonais ou américains, l’Europe doit pouvoir mobiliser des financements d’une manière plus précise et plus massive, principalement en faveur des entreprises européennes. Dans ce domaine, le Conseil européen de l’innovation (EIC) semble être l’organisme le plus compétent pour accompagner les start-ups européennes grâce à une vision, un suivi, et… un budget.

À court et moyen termes, les semi-conducteurs doivent donc être privilégiés avec des applications industrielles bien identifiées et hautement stratégiques, tout en aidant les entreprises travaillant sur les processeurs quantiques à monter en puissance pour ne pas perdre de temps face à ses principaux concurrents. Le chemin est encore long, tant « les circuits supraconducteurs, et d’autres architectures quantiques d’ailleurs, sont encore loin d’être commercialement réalisables pour l’informatique quantique » avance Liam Critchley, spécialiste en chimie et en nanotechnologie au Royaume-Uni. Le meilleur exemple reste le qubits supraconducteurs – comme ceux développés par Google et IBM – qui nécessitent des conditions d’exploitation extrêmes en laboratoire, avec des températures proches du zéro absolu, ce qui complique évidemment leur industrialisation.

Le chemin est étroit, la pente est raide, mais l’Europe, en misant sur les bonnes technologies et sans lâcher la proie pour l’ombre, est en mesure de sortir son épingle du jeu.

Actus AssurTech / InsurTech

Actus AssurTech / InsurTech